Teil 2 - Patriotische Medaillen und Schmuck „Gold gab ich für Eisen 1813

Um nachvollziehen zu können, welche gesellschaftlichen Kräfte wirken mussten, damit Frauen und Männer ihre Kostbarkeiten aus Gold und Silber freiwillig gegen schwarzen kalten Eisenschmuck, Bildnismedaillen und Gedenkmünzen aus Eisenguss eintauschten und dies als Symbol für Vaterlandsliebe und Patriotismus angesehen wurde, bedarf es zuerst einen Ausflug in den Moment von Preußens größter Niederlage.

Im Oktober 1806 vernichteten die Heere des französischen Kaisers Napoleon Preußens Armee in den Schlachten bei Jena und Auerstedt fast vollständig. Die preußische Militärverwaltung hatte ebenso versagt wie die Kriegsführung von Generalität und König. König Friedrich Wilhelm III. war zur Flucht durch halb Nordeuropa bis an den äußeren östlichen Rand seines Königreiches, den Memelgebieten, gezwungen. Am 25. Juni 1807 trafen sich Napoleon und der russische Zar Alexander zu Friedensgesprächen in der Mitte des Grenzflusses Memel bei Tilsit. Das dazu gebaute Prachtfloß war mit den Farben Russlands und Frankreichs geschmückt. Die Farben Preußens fehlten. Friedrich Wilhelm III. blieb bei den Friedensgesprächen außen vor und musste stundenlang am Ufer, umgeben von russischen Soldaten und eingewickelt in einen russischen Mantel, warten. Auf Druck des Zaren willigte Napoleon ein, Preußen als Staat, wenn auch um mehr als die Hälfte auf die Stammgebiete reduziert, zu erhalten. Die legendäre Begebenheit, in der Friedrich Wilhelm III. seine Frau Luise zu Napoleon schickte, um günstigere Bedingungen zu erbitten, blieb bekanntermaßen ohne Erfolg. Preußen sollte bis zur Begleichung von hohen Reparationen durch französische Truppen besetzt bleiben.

Die Niederlagen bei Jena und Auerstedt und die anschließende Kapitulation sollten sich tief als Makel in den Nationalstolz Preußens einprägen. Die adelige Klasse, die gleichzeitig das Offizierskorps der Armee stellte, mit dem König als Oberbefehlshaber, wurde bis ins Mark erschüttert und die gesamte politische Ordnung Preußens in Frage gestellt.

Die nun folgende kurze Episode von radikalen Staatsreformen wurde begeistert durch die Bevölkerung mitgetragen.

(*9) Es wurden die Befreiung von der französischen Besatzung und die Wiederherstellung des Königreiches mit mehr Mitspracherechten für das Bürgertum herbeigesehnt. Die berühmten Namen der Reformer Stein, Hardenberg und Scharnhorst sollten in den kommenden hundert Jahren fast mythisch als Urheber einer alles verbessernden Staatsreform verehrt werden.

(*10)

In den ersten Monaten des Jahres 1813 bildeten die drei bescheidenen Räume Friedrich Wilhelms III. im Breslauer Stadtschloss gleichsam das Herz Deutschlands. Hier hatte sich mit der Zusammenkunft der Männer, die der auf dem preußischen und dem deutschen Volk lastenden Franzosenherrschaft ein Ende zu machen beschlossen, ein Wendepunkt in der preußischen Geschichte vollzogen. Blücher, York, Clausewitz, Lützow, Theodor Körner, Professor Steffens von der Breslauer Universität, dessen patriotische Reden die Jugend begeisterten und großen Einfluß auf sie ausübten, sie alle hatten sich in dem einen Gedanken der Befreiung aus dem fremden Joch um den König geschart. Hier wurden die Aufrufe „An mein Volk“ und „An mein Kriegsherr“ als Mobilmachung an die gesamte Bevölkerung im März 1813 erlassen; hier wurde am 4. März 1813, dem Geburtstag der Königin Luise, von König Friedrich Wilhelm III. das Eiserne Kreuz gestiftet.

(*11)

Welche Stellung das Jahr 1813 für die Entstehung eines tiefwurzelnden Nationalismus nicht nur in Preußen, sondern auch für die nächsten über 100 Jahre bis zum Ende des Kaiserreiches bedeutete, kann man in den Briefen, Flugblättern und Staatsreden von Februar bis Oktober dieses Jahres erahnen. In einer Sammlung patriotischer Schriften von Ernst Müsebeck, die 1913 zum 100. Jubiläum der „Erhebung Preußen“ herausgebracht wurde, ist die eingangs erwähnte Entstehung einer blinden, durch Franzosenhass vielfach verstärkten Vaterlandsliebe nachzuvollziehen. Der Titel des Buches ist lang und hält was er verspricht: „GOLD GAB ICH FÜR EISEN – Deutschlands Schmach und Erhebung in zeitgenössischen Dokumenten, Briefen, Tagebüchern aus den Jahren 1806-1815“. Mit diesem Buchtitel setzt Müsebeck das Königreich Preußen mit dem späteren deutschen Kaiserreich gleich. Das ist wenig verwunderlich, denn das Gedenken zum 100. Jubiläum der Befreiungskriege wurde 1913 im deutschen Kaisserreich auf unzähligen Geldstücken, staatlichen und privaten Medaillen und in der Wiederbelebung des Eisenschmuckes zelebriert.

(*12)

Zur Veranschaulichung einige Auszüge aus den von Müsebeck aufgelisteten Zeitzeugnissen:

Breslau, 3. Februar 1813 – Aufruf zur freiwilligen Bewaffnung:

„Die eingetretene gefahrvolle Lage des Staates erfordert eine schnelle Vermehrung der vorhandenen Truppen, während die Finanzverhältnisse keinen großen Kostenaufwand verstatten. … Die Jägerdetachements bestehen bloß aus Freiwilligen, die sich selbst kleiden und beritten machen.“

9. Februar 1813 - Gründung einer Landwehr durch die versammelten Stände von Ostpreußen, Westpreußen, vom rechten Weichselufer und Litauen:

„Treue und Anhänglichkeit an König und Vaterland! … Wir können uns mit edlem Stolze rühmen, daß heiliger Eifer für die gute Sache, treue Ergebenheit gegen Ew. Königl. Majestät erhabene Person und rein patriotischer Sinn fürs Vaterland uns beseelten, … vereinigen uns auch mit dem hochgeehrten Generalleutnant v. York in Hinsicht des uns vorgelegten Entwurfes zur Organisation einer Landwehr. … Nur was unser allgeliebter Landesvater will, wollen wir; nur unter seiner erhabenen Leitung Preußens und Deutschlands Schmach rächen, für die Selbstständigkeit unseres teuren Vaterlandes kriegend siegen oder sterben.“

Berlin, 13. Februar 1813 - Aus Niebuhrs (*13) Briefen an seine Angehörigen über die Einschreibung von Freiwilligen:

„Das Gedränge der Freiwilligen, die sich einschreiben lassen, ist heute so groß auf dem Rathause wie bei Teuerung vor einem Bäckerladen. … Um Dir eine Vorstellung von dem Eifer zu geben, mit welchem alles sich hier zu dem Eischreiben in die freiwilligen Jägerdetachements drängt, muß ich Dir noch einiges sagen. Erst seit drei Tagen ist die Bekanntmachung deshalb erschienen, und heute fährt die Post schon mit neun Beiwagen voll derselben ab, außer denen, die zu Fuß gehen oder mit andern Gelegenheiten reisen. … Es gehen junge Leute aus allen Ständen: Studenten, Gymnasiasten, Primaner, Handlungskommis, Apotheker, Handwerker aus allen Zünften, gereifte Männer von Amt und Stand, Familienväter.“

Breslau, 18. Februar 1813 - Kabinettsorder zur Errichtung von Freikorps, an die Majore von Lützow, Sarnowsky und von Petersdorff:

Die schwarz gekleideten Freicorps, besonders das von Lützow, wurden bald eine in den deutschen Staaten bejubelte Truppe.

(*14)

Breslau, 10. März 1813 - Stiftung des Eisernen Kreuzes:

„…Beide Klassen haben ein ganz gleiches in Silber gefaßtes schwarzes Kreuz von Gußeisen, die Vorderseite ohne Inschrift, …

Das Eiserne Kreuz ersetzt diese Orden und Ehrenzeichen (bisherige Militärehrenzeichen) und wird durchgängig von Höheren und Geringeren auf gleiche Weise in den angeordneten zwei Klassen

(*15) getragen.“

Breslau, 17. März 1813 - Aufruf Friedrich Wilhelm III. „An mein Kriegsheer“:

„Vielfach habt ihr das Verlangen geäußert, die Freiheit und Selbständigkeit des Vaterlandes zu erkämpfen. – Der Augenblick dazu ist gekommen! – Es ist kein Glied des Volkes, von dem es nicht gefühlt würde. Freiwillig eilen von allen Seiten Jünglinge und Männer zu den Waffen.

…Gewisser Lohn wird treffen den, der sich auszeichnet; tiefe Schande und strenge Strafe den, der seine Pflicht vergisst! … Euer König bleibt stets mit euch; mit ihm der Kronprinz und die Prinzen seines Hauses. Sie werden mit euch kämpfen – sie und das ganze Volk werden kämpfen mit euch; … Vertrauen auf Gott, Mut und Ausdauer sind unsere Losung!“

Breslau, 17. März 1813 – Aufruf Friedrich Wilhelm III. „An mein Volk“:

„An mein Volk!

…Wir erlagen unter der Übermacht Frankreichs. … Das Mark des Landes ward ausgesogen.

…Das Land ward ein Raub der Verarmung. …Brandenburger, Preußen, Schlesier, Pommern, Litauer! Ihr wißt, was ihr seit sieben Jahren erduldet habt, ihr wißt, was euer trauriges Los ist, wenn wir den beginnenden Kampf nicht ehrenvoll enden. … Es ist der letzte entscheidende Kampf, den wir bestehen für unsere Existenz, unsere Unabhängigkeit, unsern Wohlstand. Keinen anderen Ausweg gibt es als einen ehrenvollen Frieden, oder einen ruhmvollen Untergang.“

Berlin, 23. März 1813 – Aufruf an die Frauen im preußischen Staate. Gründung des Frauenvereins zum Wohl des Vaterlandes:

„Das Vaterland ist in Gefahr! … Aber auch wir Frauen müssen mitwirken, die Siege befördern zu helfen, auch wir müssen uns mit den Männern und Jünglingen einen zur Rettung des Vaterlandes. Darum gründe sich ein Verein, er erhalte den Namen – der Frauen=Verein zum Wohl des Vaterlandes. Gern stellen wir uns, die wir dem Vaterlande angehören, an die Spitze dieses Vereins. Wir hegen das feste Vertrauen, es wollen die edelmütigen Frauen und Töchter jeden Standes mit uns dazu beitragen, daß Hilfe geleistet werde den Männern und Jünglingen, die für das Vaterland kämpfen, damit es wieder in der Reihe der glücklichen Staaten stehe, in welche der Friede seine Segnungen ausströmen könne. Zu diesem Zweck wird gegen eine mit Siegel versehene und von einer Kommission, … unterzeichnete Quittung … jede Gabe, jedes Geschenk nicht nur dankbar angenommen, sondern auch gesammelt, verzeichnet, in einem der Tugend und Vaterlandsliebe öffentlichen Blatte genannt und wöchentlich aufgeführt werden. Diese Gaben und Geschenke geben fortan das Recht, sich Teilgenossin des Frauenvereins zum Wohl des Vaterlandes zu nennen…

Nicht bloß bares Geld wird dieser Verein, als Opfer dargebracht, annehmen, sondern jede entbehrliche Kleinigkeit, - das Symbol der Treue, den Trauring, die glänzende Verzierung des Ohrs, den kostbaren Schmuck des Halses. … Alles, was auf diese Art gesammelt wird gehört dem Vaterlande. Diese Opfer dienen dazu, die Verteidiger, die bedürfen, zu bewaffnen, zu bekleiden, auszurüsten…

Marianne Prinzessin Wilhelm von Preußen. Wilhelmine Prinzessin von Oranien. Auguste Kronprinzessin von Hessen. Wilhelmine, verw. Prinzessin von Oranien. Prinzessin Ferdinand von Preußen. Louise Prinzessin von Preußen-Radziwill. Luise, verw. Erbprinzessin zu Braunschweig. Caroline Prinzessin von Hessen. Marie Prinzessin von Hessen.“

*****

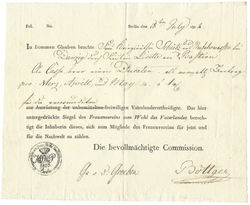

Urkunde als Mitgliedsbescheinigung des „Frauenvereins zum Wohl des Vaterlandes“, Berlin 1814

Maße: ca. 24 x 19,5 cm (Fototechnische Reproduktion Archiv Christian Juch)

Ein vorgedrucktes Formular handschriftlich ausgefüllt und unterschrieben von Wilhelm Ludwig Graf von der Groeben, Verwaltungsbeamter und Offizier (1763-1829). Ab 1810 war von der Groeben als Hofmarschall des Prinzen Wilhelm von Preußen in Berlin tätig. Im Jahr 1813 gründete er den Berliner Frauenverein zur Versorgung und Pflege der Verwundeten und Kranken. Als Unteroffizier kämpfte er gegen Frankreich in den Schlachten von Gross-Görschen, Bautzen und Haynau. In Zeiten des Waffenstillstands machte sich von der Groeben selbst durch die Versorgung der Verwundeten einen Namen.

Der Inhalt der Urkunde (die handschriftlichen Bereiche sind kursiv dargestellt):

Fol. No. Berlin den 18ten July 181 4.

In frommen Glauben brachte Frau Kriegsräthin Schütz aus Neufahrwasser bei Danzig durch Fräulein Lisette von Bastian. An Cassa baro einen Ducaten, als monath. Beitrag pro: Merz, Aprill, und May. 14. á twl [?]

zur Ausrüstung der unbemittelten für die verwundeten freiwilligen Vaterlandsvertheidiger. Das hier untergedrückte Siegel des Frauenvereins zum Wohl des Vaterlandes berechtigt die Inhaberin dieses, sich zum Mitgliede des Frauenvereins für jetzt und für die Nachwelt zu zählen.

Die bevollmächtige Commission.

Stempel

„Frauenverein zum Wohl

des Vaterlandes

– Berlin 1813“

Gr v: d: Groeben Böttger

*****

Berlin, 31 März 1813 – Aufforderung Rudolph Werkmeisters „Gold gab ich für Eisen“:

„Während die Blüte des Volks, die jüngeren Söhne des Vaterlandes mutig das Leben selbst einsetzen für die große heilige Sache, … regt sich gewiß hin und wieder in so mancher Brust der Gedanke, daß man minder glücklich als jene am vaterländischen Herde Stille verweilen müsse und durch den schweren Druck der Zeit selbst nicht einmal Mittel genug besitze, um jenen, die handeln, nur einigermaßen durch bloßes Geben nachzueifern und so den Pflichtteil für König und Vaterland abzutragen. Diesen allen biete ich eine Gelegenheit dar, ihr Herz zu erleichtern und durch eine Gabe, die sie für solche Zwecke gern opfern werden, gewiß nicht geringe Schätze dem allgemeinen Wohl darzubringen. – Fast jede Familie dürfte einen oder mehrere goldene Trau= oder Verlobungsringe, zum Teil noch von Eltern oder Großeltern herstammend, besitzen. In Hinsicht auf den Metallwert sind sie Ihnen ein totes Kapital; nur die Veranlassung und das Andenken geben diesen Ringen Wert. Diese Veranlassung und diese Gedenken sollen nicht untergehen; … indem sie dafür andere, gleiche Zeichen, erhöht durch die stete Erinnerung an diese große Anwendung, eintauschen; nämlich Ringe von Eisen mit der Inschrift „Gold gab ich für Eisen 1813“. So wird, was ein Familienschatz war, ein solcher bleiben und noch ein höherer, ein Vaterlandsschatz, gleichsam ein Amulett werden, das mit dem ganzen Inbegriff häuslicher Tugenden auch noch jene höhere, die jetzt außerordentliche Zeit entfaltet, auf Kind und Kindeskinder forterbt.

…Das Bureau zur Annahme obiger Pretiosen befindet sich Jägerstraße 25 auf dem Hofe zur Linken eine Treppe hoch, gerade über der Bibliothek, und ist jeden Morgen von 9-12 Uhr offen.

Rudolf Werkmeister, Unternehmer des Museums.“

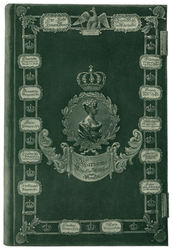

Prachtband: „Der Erste Frauen-Verein – gestiftet 1813 – Zum Wohl des Vaterlandes“

(42 x 28 cm) in grünen Samt eingeschlagen. Die Vorderseite schmückt das Bildnis der Prinzessin Marianne von Preußen nach einem Eisengussmedaillon von Posch. Die Schilder am Rand geben die Namen der Gründerinnen des Frauenvereins wieder. Der Prachtband war Ehrengeschenk des „Ersten Frauen Vereins zum Wohl des Vaterlandes“ aus dem Jahr 1819. Anlass war dessen Auflösung. Der Band enthält u.a. die Stiftungsurkunde, die Jahresabschlüsse für die Jahre 1813 bis 1819, die aufgebrachten Spenden als auch eine Auflistung der beschafften Ausrüstungsgegenstände für die Kriegsmaßnahmen. Laut den Unterlagen wurden neben erheblichen Bargeldsummen (1813 = 21.239 Taler und 1814 = 4099 Taler) auch Gold- und Silbermedaillen (60 Stücke in Gold und 1498 Stücke in Silber), goldene Eheringe, Edelsteine, Literatur und Kunst und vieles mehr gespendet. Die hergegebenen goldenen Eheringe sollen 1421 Stück umfasst haben. Prinzessin Marianne soll dafür persönlich Ringe aus Eisenguss als Gegenleistung verschenkt haben. Insgesamt sollen Gelder und Wertgegenstände in Höhe von 90.000 Talern eingenommen worden sein. Ausgaben für das Jahr 1813 umfassen beispielhaft folgende Positionen: Armatur für freiwillige Jäger = 8265,18 Taler; Kochgeschirr für Lazarette = 195,80 Taler; Schuhe und Stiefel = 2311,11 Taler.

(Quelle: Paul Seidel - Eine Erinnerung an den ersten Frauen-Verein 1813; aus: Hohenzollern-Jahrbuch – Forschungen und Abbildungen zur Geschichte der Hohenzollern in Brandenburg-Preußen, Achtzehnter Jahrgang 1914, Verlag Giesecke & Devrient, Berlin, Seite 237-240)

---------------------------------

Fußnoten u. Quellen

*9 - Preußen verlor drei Viertel seines Staatsgebietes, das Heer mußt auf 42.000 Mann reduziert werden. Mit der französischen Besatzung begann auch die Zeit umfangreicher Reformen, von denen allerdings viele nach dem Wiener Kongress 1815 wieder revidiert und verwässert wurden.

*10 - Christopher Clark – Preußen, Aufstieg und Niedergang 1600-1947, ebook, 2007

*11 - Eva Schmidt, Seite 134

*12 - Eva Schmidt, Seite 134

*13 - Barthold Georg Niebuhr (1776-1831), deutscher Althistoriker

*14 - Wer den historischen Roman nicht schmäht, dem darf das Buch „1813 – Kriegsfeuer“ von Sabine Ebert empfohlen werden. Dort erhält der Leser eine gute Einsicht in viele Aspekte des ersten Jahres der Befreiungskriege: Franzosenbesetzung, Lützlower Jäger, die Völkerschlacht.

*15 - Vor dem Erwerb der 1. Klasse mußte die 2. Klasse gewonnen werden.